A partire dall’installazione multimediale Power Plants (2019) dell’artista Hito Steyerl, Barbara Casavecchia evoca i limiti dei macro modelli epistemologici contemporanei nel loro disegno astratto della realtà alla luce della viriditas botanica di Ildegarda di Bingen.

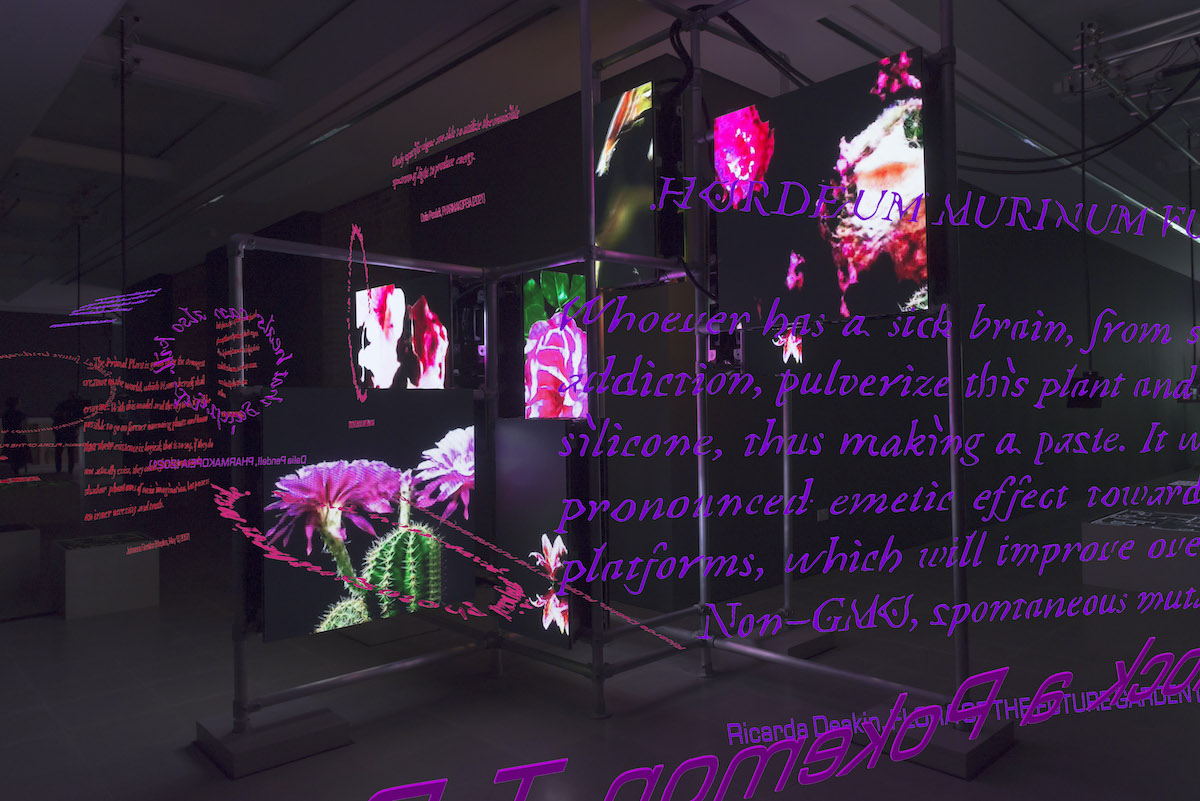

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

Le piante hanno molti poteri. Come quello di anticipare il futuro iscrivendolo nel presente, proiettandosi in avanti di una o parecchie generazioni attraverso i propri semi, oppure replicandosi tramite forme di propagazione vegetativa. Il rizoma, per esempio, consente la riproduzione – orizzontale, diffusa, sotterranea – anche in condizioni ambientali e climatiche avverse. Sapere che in passato si sono sviluppati dei cicli di germinazione ci fa credere che assisteremo al ritorno di nuove stagioni, una dopo l’altra, anche se l’accelerazione dell’emergenza climatica rende sempre meno prevedibili i modi e i tempi con i quali manifesteranno la propria presenza.

Tuttavia, come ci insegna Anna L. Tsing nel suo libro Il fungo alla fine del mondo: La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, la complessità dei fenomeni in atto non si può interpretare né immaginare su una scala planetaria, pretendendo che ogni punto del globo condivida le stesse condizioni, ma studiando le chiazze (patches) nelle quali alcuni di essi si concentrano.1 Proprio come avviene alla crescita organica, cioè per assemblaggi multispecie, delle piante in una foresta.2 Invece il macro modello epistemologico più diffuso per leggere ciò che pensiamo avvenga a livello del suolo è ancora quello artificiale della piantagione – un modello ampiamente in crisi, perché di derivazione tragicamente coloniale e perché i tragici effetti collaterali dell’adozione delle monocolture sono ormai evidenti – nel quale la distribuzione di individui più-che-umani sul terreno o in acqua viene astratta, sistematizzata, programmata, con l’obiettivo di semplificare calcoli e metodi per la sua replicazione all’infinito. È un modello statistico che aspira a valutare gli orizzonti di crescita a ritmi industriali, e che tuttavia si dimentica volentieri di associarli alla stima dei reali costi ambientali, come il consumo di acqua e di combustibili, nonché i livelli di inquinamento da fertilizzanti.

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

Sostanzialmente, i modelli del sapere che l’umanità ha ora a disposizione sono due e operano a velocità distinte: il modello fondato sulla conoscenza (knowledge-driven model) è un approccio lento basato su saperi fattuali, ossia osservazioni accumulate nel tempo, mentre il modello fondato sui dati (data-driven model) si basa sull’interpretazione di messi gigantesche di informazioni, utilizzate per costruire una curva verosimile di rapida previsione del futuro. In questo caso, la conoscenza viene codificata come probabilità, regola ricorsiva e insieme di relazioni.

È nel campo della previsione che si giocano molte partite cruciali del Capitalocene, o Piantagionocene, che dir si voglia. Come le app che ci preannunciano pioggia, sole, o le fluttuazioni ondose dei mercati finanziari, con margini orari sempre più contenuti e reciproche interconnessioni. La costruzione di modelli (nota anche come ‘modellizzazione’) ha un carattere sempre più spesso ipotetico ed euristico; alle tecniche più classiche legate all’apprendimento macchinico (Machine Learning), ora si è aggiunto anche il metodo dell’apprendimento profondo (Deep Learning), che fa riferimento ad algoritmi ispirati alla struttura e al funzionamento rizomatici del cervello, tramite le reti neurali artificiali. Con l’obiettivo di risolvere nel minor tempo possibile plurime complessità e problemi non lineari, puntando verso esiti sempre più precisi e delineati, la computazione quantistica (Quantum Computing) promette ulteriori scatti in avanti del processo di calcolo e della scoperta accelerata (Accelerated Discovery).

Eppure, nuvole, tempeste, rovesci violenti, tifoni, ondate di calore al di sopra e al di sotto della superficie del mare, tassi di acidificazione e inaridimento, correnti e perturbazioni non stanno mai fermi al proprio posto. In quest’epoca di cambiamento lo sono ancor meno e le linee che tentano di demarcare bagnato e asciutto, sommerso ed emerso, salato e dolce, polveroso e irrigato, slittano, si riorientano, contraddicono la fissità di vecchie mappe e descrizioni. Non a caso, il premio Nobel per la fisica del 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann per il loro contributo fondamentale alla “modellizzazione del clima terrestre, e per aver quantificato e predetto in maniera attendibile il riscaldamento globale.”

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

Comunque, alcuni dati di realtà sono chiari. Secondo un report della FAO, l’ultimo secolo ha registrato la scomparsa di due terzi della biodiversità planetaria, solo per quanto riguarda le piante coltivate. Tra le specie botaniche molte si sono estinte, altre stanno traslocando verso climi più accoglienti, ma non sempre si muovono abbastanza in fretta. Gli umani hanno cercato di correre ai ripari e ad agire in modo previdente, trasportando all’interno di un gigantesco deposito sotterraneo situato nelle isole Svalbard, dove le basse temperature dovrebbero garantirne l’integrità anche in caso di assenza di corrente elettrica – sebbene ultimamente, il permafrost si sciolga a una velocità imprevista anche poco a sud del Polo Nord – i duplicati di tutti semi conservati nei diversi istituti di genetica, costruendo un’imponente banca centrale botanica. Dalla sua inaugurazione nel 2008 si sono verificati solo depositi, sino al 2015, quando un significativo prelievo di ben 116.000 esemplari è stato richiesto dall’ICARDA (Centro Internazionale per la Ricerca Agricola nelle Zone Aride), che aveva la necessità di ricostruire la propria collezione di piante coltivate e selvatiche, depositata ad Aleppo e distrutta dalla guerra in Siria. Successivamente, la stessa organizzazione è poi tornata a depositare nuove migliaia di esemplari, dopo averli reintrodotti nella regione, per consentire di riattivare la catena produttiva dell’agricoltura. L’arco temporale della vicenda ha dimostrato, in pratica, a quale velocità un gigantesco patrimonio condiviso di germinazioni future avrebbe potuto andare perduto.

Come spiega un articolo recente pubblicato sulla rivista accademica «Horticulture Research,» lo studio della relazione tra apprendimento profondo e orticoltura è in rapida espansione.3 Nell’ultimo quinquennio, basandosi sugli esiti della capacità algoritmica di processare miliardi di immagini e dati aggregati, lo si è concentrato soprattutto sull’identificazione e classificazione delle specie vegetali e sulla gestione di parassiti e malattie, oltre che sulla rilevazione della qualità delle piante, il monitoraggio della crescita, e la previsione dei rendimenti. Ma è bene ricordare che, in sostanza, si tratta di un’orticoltura ideale dell’avvenire, pensata e calcolata come evento venturo, anziché compresa e sperimentata in presa diretta, con tutte le sue incertezze, i suoi imprevisti e i suoi rovesci crudelmente antropici.

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

“I will never enter the future to look for my garden. Because it is already here” (Non entrerò mai nel futuro per andare alla ricerca del mio giardino. Perché è già qui), dichiara una delle voci che animano l’installazione multimediale Power Plants (2019) di Hito Steyerl. È la voce di Heja, una donna reclusa che ha nascosto il proprio giardino per proteggerlo dalla violenza dei suoi carcerieri, che si accaniscono su ogni piantina che spunta. Lo ha celato in un futuro talmente prossimo al presente, da anticiparlo di pochi fotogrammi o frazioni di secondo: noi non lo abitiamo, eppure possiamo già vederlo. È uno dei paradossi della nostra lacunosa intuizione del tempo (e della teoria della relatività concepita da Albert Einstein) che esso sia, in effetti, rallentato dalla velocità. E privo di un ordine universale, valido in ogni punto allo stesso modo. Come scrive Carlo Rovelli ne L’ordine del tempo “Il nostro ‘presente’ non si estende a tutto l’universo. È come una bolla vicina a noi. Quanto è estesa questa bolla? Dipende dalla precisione con cui determiniamo il tempo. Se è di nano-secondi, il presente è definito solo per pochi metri, se è di milli-secondi, il presente è definito per chilometri. Noi umani distinguiamo a malapena i decimi di secondo, e possiamo tranquillamente considerare l’intero pianeta Terra come un’unica bolla, dove parliamo del presente come di un istante comune a tutti noi. Non più in là.”4 Oltre quella soglia, ci sono passato e futuro, congiunti da un presente esteso che può essere solo site-specific.

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

Forse il giardino di Power Plants è così. Un hortus conclusus o hortus sanitatis, come quelli medievali in cui monache e monaci coltivavano piante aromatiche e medicinali, di cui la badessa benedettina, scrittrice, filosofa, mistica, compositrice, naturalista, guaritrice, nonché inventrice di una personale lingua ignota di 23 segni, Ildegarda di Bingen (1099-1179) ha illustrato con precisione le proprietà curative in opere come Physica (Storia naturale o Libro delle medicine semplici) e Causae et curae (Libro delle cause e dei rimedi o Libro delle medicine composte). Vi consiglia rimedi efficaci per eliminare la malinconia, l’iracondia e l’intossicazione che determinano l’incapacità del corpo di liberarsi dalle tossine, favorendo l’insorgere delle malattie. Nel catalogo erboristico di Ildegarda compaiono 230 piante e cereali, per buona parte ancora presenti sul pianeta, insieme a relative proprietà e ricette per decotti, impacchi, lavande, che hanno viaggiato attraverso i secoli con comprovato successo. Di recente, il filosofo Michael Marder ha dedicato alIa “teologia ecologica” di Ildegarda il volume Green Mass, che comprende, per ogni capitolo, anche un brano musicale del violoncellista Peter Schuback. Nel Preludio al volume, Marder riflette sulla potenza metamorfica e germinativa della viriditas ildegardiana (intesa come “un potere di creazione, autorigenerante e vegetale, radicato in tutte le cose finite”5), andando alla ricerca di “quel che resta della vitalità nelle pieghe della dimensione materiale e spirituale della vita, degli atteggiamenti contemplativi e impegnati, dei registri visivi e uditivi.”6 L’articolazione dei nostri codici “mentali-psichici-spirituali” e “materiali-estesi-incarnati” in termini non-binari di vitalità “ha il potenziale per sanare la spaccatura… responsabile di spingere il pianeta sull’orlo del disastro ambientale.”7 Dal tripudio della viridezza, dice Marder, spunta un tappeto di fiori mistici dai petali multicolori.

Nel giardino di Hito, immerso nel buio, arrampicato su tralicci metallici, alimentato da flussi invisibili e galvanizzanti di corrente (power), le piante future crescono su vividi schermi LED, posizionati in verticale, come quelli dei nostri onnipresenti telefoni cellulari. Anche qui, come per gli echi ildegardiani evocati da Marder, ad accompagnarne la fioritura ed espanderne la riverberazione, c’è un partitura musicale, creata dall’artista in collaborazione con il musicista e rapper britannico Kojey Radical e il compositore techno e ambient giapponese Susumu Yokota (insieme, i tre hanno pubblicato il vinile Power Plants 12”, 2019). In questo hortus digitalis abbondano i classici superpoteri (come catturare l’anidride carbonica, trasformare la luce del sole in energia, tramite fotosintesi) e le agentività vegetali, e prosperano piante salvifiche della specie Futuris quali l’Hordeum Murinum, il Sysimbrium Irio, il Chenopodium Botrys o l’Urtica Dioica, capaci di scacciare dalla mente la confusione da abuso di social media, depurare da sponsor tossici, troll e malinconia, impedire l’ambientalismo di facciata (greenwashing), educarci al non fare niente e stare bene lo stesso, piacere ai sensi. Tutte specie, insomma, dotate della capacità potenziale di guarirci dall’alienazione e reincantarci alle gioie del mondo sensibile. Non subito, ma quasi. O forse mai.

Hito Steyerl, Power Plants, Veduta dell’installazione, 11 aprile – 6 maggio 2019, Serpentine Galleries, Londra. Applicazione AR progettata da Ayham Ghraowi, sviluppata da Ivaylo Getov, e Luxloop. Courtesy dell’artista; Andrew Kreps Gallery, New York; e Esther Schipper Gallery, Berlino. Foto: © 2019 readsreads.info

Le immagini botaniche scorrono rapidissime, mai perfettamente a fuoco né risolute, in preda a metamorfosi costanti; il flusso di passaggio da una a un’altra è un continuum, perché corrisponde a un flusso di informazioni che cercano di configurarsi come schema (pattern) riconoscibile a favore di una rete neurale. Nel suo libro Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, Steyerl parla a questo proposito di apofenia automatizzata (automated apophenia).8 Si potrebbe pensare che questa tensione mercuriale alla decifrazione e predizione di un certo dato botanico segnali anche la necessità di controbilanciare una disfunzione cognitiva che affligge tutti gli umani, la cosiddetta “cecità alle piante,” che fa sì che a fronte di una schiacciante maggioranza di specie vegetali sul pianeta (circa l’85% della biomassa), il nostro cervello registri soprattutto la presenza di animali, umani e non, relegando a uno sfondo indistinto d’insignificanza tutto il resto.

PROIETTARE LA VISIONE UMANA NELL’ARCO DELLA REALTÀ VIRTUALE, AUMENTATA, IDEALIZZATA, PLASMATA A SECONDA DELLE NECESSITÀ PREDITTIVE CHE INFLUENZERANNO A DOVERE I NOSTRI COMPORTAMENTI, SIGNIFICA ANCHE RENDERE LA REALTÀ REALE (LA ACTUAL REALITY, SECONDO L’ARTISTA) SEMPRE MENO PERCEPIBILE, SOTTERRANEA, AL LAVORO SOTTO A UNA BUCCIA PRECONFEZIONATA CHE NON È PROGRAMMATA PER AMMETTERE BACHI, MUFFE, AGENTI PATOGENI, CREPE.

Ciò che non riusciamo a vedere, pur avendolo costantemente sotto agli occhi e alle telecamere, è il vero seme della questione, oltreché un tema ricorrente della ricerca di Steyerl.9 Ripensarlo alla luce del potere indiscusso del rifiuto dell’evidenza fattuale e delle sue implicazioni, emerso con forza nel corso della crisi pandemica e populistica globale, concimata tossicamente dai sistemi della “stupidità artificiale,” come la definisce l’artista, è inevitabile. “Solo perché sembra convincente, non significa che sia un dato di fatto,” dice Steyerl in coda a una sua lecture sulla Bubble Vision.10 Sappiamo che oggi sono spesso le immagini a tenerci al buio, così come a sorvegliarci, controllarci, farci da carcerieri, inaridirci, sottrarci vitalità, movimento ed energie di rigenerazione. Proiettare la visione umana nell’arco della realtà virtuale, aumentata, idealizzata, plasmata a seconda delle necessità predittive che influenzeranno a dovere i nostri comportamenti, significa anche rendere la realtà reale (la Actual Reality, secondo l’artista) sempre meno percepibile, sotterranea, al lavoro sotto a una buccia preconfezionata che non è programmata per ammettere bachi, muffe, agenti patogeni, crepe. Se, come scrive James Bridle in Nuova era oscura, la crisi del cambiamento climatico è una crisi della mente, del pensiero, della nostra capacità di immaginare un altro modo di essere, allora diventa necessario ricollocare quel potere immaginifico non più in futuro illusorio, ma piantarla e radicarla nel presente esteso, proprio qui e ora.11

Hito Steyerl è una regista, artista visiva, scrittrice e innovatrice del documentario saggistico che vive e lavora a Berlino. È professoressa in studi cinematografici e video sperimentali all’UdK – University of the Arts di Berlino, dove ha fondato il Research Center for Proxy Politics insieme a Vera Tollmann e Boaz Levin. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in istituzioni come la 58. Biennale di Venezia; K21, Dusseldorf; Serpentine Galleries, Londra; Kunstmuseum, Basilea; Castello di Rivoli, Torino; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; Artists space, New York; Museum of Contemporary Art, Chicago; Whitney Museum of American Art, New York; Padiglione tedesco alla 56. Biennale di Venezia; e documenta 12, Kassel, tra le altre. Una selezione dei suoi saggi è contenuta in libri come Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil Wars, Londra/New York: Verso, 2017; The Wretched of the Screen, Berlino: Sternberg Press, 2012; e The Color of Truth, Vienna: Turia Kant, 2008.

Barbara Casavecchia è una scrittrice, curatrice indipendente ed educatrice che vive tra Venezia e Milano, dove dal 2011 insegna nel Dipartimento di Visual Cultures e Pratiche Curatoriali dell’Accademia di Brera. È contributing editor di Frieze, e i suoi articoli e saggi sono stati pubblicati su riviste come art-agenda, ArtReview, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, Nero, South e Spike, tra molte altre, nonché in libri d’artista e cataloghi. Dal 2021 al 2023, Barbara guiderà il ciclo The Current III promosso da TBA21–Academy presso Ocean Space, Venezia. Con il titolo provvisorio “Mediterraneans: ‘Thus waves come in pairs’ (after Etel Adnan),” è un esercizio transdisciplinare e transregionale di percezione e apprendimento, che sostiene progetti situati, pedagogie collettive e voci lungo le rive del Mediterraneo tra arte, cultura, scienza, conservazione e attivismo. Nel 2018 ha curato la mostra personale “Susan Hiller, Social Facts” alle OGR di Torino.

1 Si veda Anna L. Tsing, Andrew S. Mathews, e Nils Bubandt, Patchy Anthropocene: Landscape Structure, Multispecies History, and the Retooling of Anthropology, «Current Anthropology,» Volume 60, Numero S20 (2019), disponibile online.

2 “…Mi ritrovo circondata da chiazze, cioè da un mosaico di assemblaggi indeterminati di modi di vivere intrecciati tra loro, dove ciascuno si apre ulteriormente a un mosaico di ritmi temporali e archi spaziali” in Anna L. Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2015, p. 4 (TdR).

3 Si veda Biyun Yang e Yong Xu, Applications of deep-learning approaches in horticultural research: a review, «Horticulture Research,» Volume 8, Numero 123 (2021), disponibile online.

4 Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi Edizioni, Milano 2017, pp. 43-44.

5 Michael Marder, Green Mass: The Ecological Theology of St. Hildegard of Bingen, Stanford University Press, Stanford (CA) 2021, pp. 12-17 (TdR).

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Si veda Hito Steyerl, Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, Verso, Londra/New York 2019.

9 Basta citare i titoli dei cinque capitoli del suo lavoro HOW NOT TO BE SEEN. A Fucking Didactic Educational .Mov File, 2013: “How to Make Something Invisible for a Camera,” “How to be Invisible in Plain Sight,” “How to Become Invisible by Becoming a Picture,” “How to be Invisible by Disappearing,” e “How to Become Invisible by Merging into a World Made of Pictures.”

10 Si veda Hito Steyerl, “Bubble Vision,” Serpentine Marathon: GUEST, GHOST, HOST: MACHINE!, YouTube, 07/10/2017, https://www.youtube.com/watch?v=boMbdtu2rLE

11 Si veda James Bridle, Nuova era oscura, trad. di Fabio Viola, NERO, Roma 2019.

Hito Steyerl è una regista, artista visiva, scrittrice e innovatrice del documentario saggistico che vive e lavora a Berlino. È professoressa in studi cinematografici e video sperimentali all’UdK – University of the Arts di Berlino, dove ha fondato il Research Center for Proxy Politics insieme a Vera Tollmann e Boaz Levin. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in istituzioni come la 58. Biennale di Venezia; K21, Dusseldorf; Serpentine Galleries, Londra; Kunstmuseum, Basilea; Castello di Rivoli, Torino; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid; Artists space, New York; Museum of Contemporary Art, Chicago; Whitney Museum of American Art, New York; Padiglione tedesco alla 56. Biennale di Venezia; e documenta 12, Kassel, tra le altre. Una selezione dei suoi saggi è contenuta in libri come Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil Wars, Londra/New York: Verso, 2017; The Wretched of the Screen, Berlino: Sternberg Press, 2012; e The Color of Truth, Vienna: Turia Kant, 2008.

Barbara Casavecchia è una scrittrice, curatrice indipendente ed educatrice che vive tra Venezia e Milano, dove dal 2011 insegna nel Dipartimento di Visual Cultures e Pratiche Curatoriali dell’Accademia di Brera. È contributing editor di Frieze, e i suoi articoli e saggi sono stati pubblicati su riviste come art-agenda, ArtReview, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, Nero, South e Spike, tra molte altre, nonché in libri d’artista e cataloghi. Dal 2021 al 2023, Barbara guiderà il ciclo The Current III promosso da TBA21–Academy presso Ocean Space, Venezia. Con il titolo provvisorio “Mediterraneans: ‘Thus waves come in pairs’ (after Etel Adnan),” è un esercizio transdisciplinare e transregionale di percezione e apprendimento, che sostiene progetti situati, pedagogie collettive e voci lungo le rive del Mediterraneo tra arte, cultura, scienza, conservazione e attivismo. Nel 2018 ha curato la mostra personale “Susan Hiller, Social Facts” alle OGR di Torino.

1 Si veda Anna L. Tsing, Andrew S. Mathews, e Nils Bubandt, Patchy Anthropocene: Landscape Structure, Multispecies History, and the Retooling of Anthropology, «Current Anthropology,» Volume 60, Numero S20 (2019), disponibile online.

2 “…Mi ritrovo circondata da chiazze, cioè da un mosaico di assemblaggi indeterminati di modi di vivere intrecciati tra loro, dove ciascuno si apre ulteriormente a un mosaico di ritmi temporali e archi spaziali” in Anna L. Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton (NJ) 2015, p. 4 (TdR).

3 Si veda Biyun Yang e Yong Xu, Applications of deep-learning approaches in horticultural research: a review, «Horticulture Research,» Volume 8, Numero 123 (2021), disponibile online.

4 Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, Adelphi Edizioni, Milano 2017, pp. 43-44.

5 Michael Marder, Green Mass: The Ecological Theology of St. Hildegard of Bingen, Stanford University Press, Stanford (CA) 2021, pp. 12-17 (TdR).

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Si veda Hito Steyerl, Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War, Verso, Londra/New York 2019.

9 Basta citare i titoli dei cinque capitoli del suo lavoro HOW NOT TO BE SEEN. A Fucking Didactic Educational .Mov File, 2013: “How to Make Something Invisible for a Camera,” “How to be Invisible in Plain Sight,” “How to Become Invisible by Becoming a Picture,” “How to be Invisible by Disappearing,” e “How to Become Invisible by Merging into a World Made of Pictures.”

10 Si veda Hito Steyerl, “Bubble Vision,” Serpentine Marathon: GUEST, GHOST, HOST: MACHINE!, YouTube, 07/10/2017, https://www.youtube.com/watch?v=boMbdtu2rLE

11 Si veda James Bridle, Nuova era oscura, trad. di Fabio Viola, NERO, Roma 2019.